Téléchargement PDF 19 MO Articles d'Anne

Brigitt Bishop Sonia Delaunay « Dépendre uniquement de la vue en négligeant l’esprit, c’est se borner à ne voir et à ne peindre que le côté superficiel de la forme, il faut illuminer toute chose avec le rayon de notre âme et être prêt à recevoir la lumière qui émane des choses visibles et invisibles.» Rabindranâth Tagore |

||

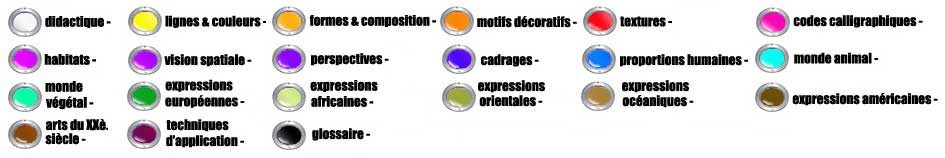

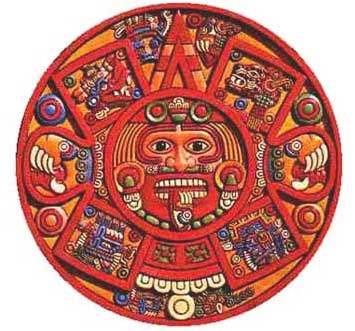

Les FORMES Le CERCLE idée directrice : Le point donne l’idée d’un lieu déterminé, précis, isolé. Il peut être un centre vers lequel tout se dirige ou à partir duquel tout rayonne (point centrifuge - point centripète). Le point isolé attire de lui-même l’attention. Sa précision est évidente là où il nous apparaît, contrairement à la ligne qui a une plus grande étendue et, donc, est moins déterminée. Bien que tout puisse partir de lui ou se diriger vers lui, le point reste neutre, immobile. Plusieurs points signifient plusieurs centres d’intérêt. Ces centres peuvent se renforcer ou se détruire mutuellement, mais quelque chose de nouveau naît ; vibrations, structures, peinture pointilliste, dissolution de la forme. Le point peut évoquer l’idée du trou, le vide qui absorbe tout, (trou noir) ou, au contraire, le soleil d’où tout vient. Les disques expriment la même idée que le point, mais, du fait de leurs dimensions, leur présence augmente les propriétés des points. Au 20è. siècle, les peintres abstraits ont introduit le dynamisme par l’emploi du disque et du cercle. Le mouvement à l’intérieur du disque ou du cercle fait penser aux particules des atomes qui donnent une énergie supplémentaire à ces formes. Les demi disques et les demi-cercles sont des points brisés, incomplets; leur signification est diminuée mais, malgré cela, leur présence est très intense et devient directionnelle, comme une voûte peut couronner, réunir des formes apparemment dispersées. Leur position horizontale, verticale ou oblique combine les propriétés des éléments circulaires et celles des lignes. Déformés par la perspective, les disques et cercles se transforment en ovales, formes plus souples, moins impératives que les précédentes; les propriétés mentionnées ci dessus y sont atténuées mais les foyers peuvent prendre une importance plus grande, même dans la composition artistique. L’introduction des couleurs peut renforcer l’expression des cercles ou, au contraire, diminuer leur signification. symbole du ciel, et du temps. Le cercle, combiné au carré, évoque le mouvement, le changement. Figure de protection, le cercle est la ceinture de défense qui entoure les villes. Dans les icônes chrétiennes, le cercle représente l'éternité. Le cercle représente l'univers, le cosmos. La danse des derviches tourneurs est inspirée du mouvement cosmique. " Le cercle apparaît de bonne heure dans l’histoire humaine, dans la mythologie égyptienne, chez les Amérindiens dans leur modèle d’orientation, le zodiaque ; dans les rituels religieux, les derviches tourneurs, les mandalas tibétains, les labyrinthes des cathédrales ainsi que les rosaces… |

||

|

|

|

|

|

|

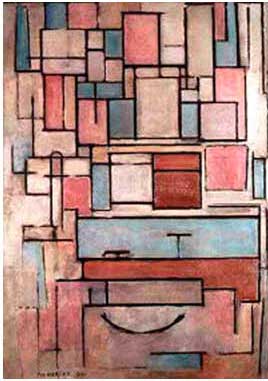

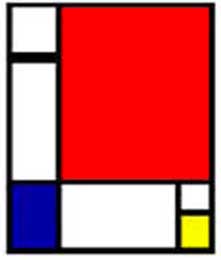

Le CARRE Structure du carré : Chaque forme a sa structure dont la connaissance aide à bien dessiner. Partons pour plus de clarté , de la géométrie élémentaire dans son aspect le plus simple : le carré. Sa structure est donnée (structure portante) par des axes et des diagonales qui se croisent au centre et déterminent, dans l’ensemble, neuf points. Les médianes ou axes divisent les côtés du carré en parties égales donnant lieu à 4 carrés qui sont des sous-multiples du “grand”. On peut continuer à diviser le carré à volonté en divisant les mesures linéaires par le milieu; on met ainsi en évidence ce qu’on appelle la “structure modulaire”. Idées directrices : Emotionnellement, les carrés et les rectangles se rattachent à l’assemblage de la verticale et de l’horizontale; ils expriment une très grande tension statique, tant que ces éléments restent en direction horizontale et verticale. Cette disposition suggère : calme, stabilité , lourdeur, force, terre à terre, sérénité, sécurité. Exemple : les bâtiments nous donnent une impression de sécurité, de protection, de stabilité. Par extension, la ville, la rue ont la même propriété, mais représentent également : contrainte, rigidité, obligation. Il est intéressant de voir, et de savoir, que le vide et le plein se complètent et suggèrent les mêmes idées, positives ou négatives: pièce, salle de réunion, théâtre, etc. Dés que les carrés ou les rectangles s’écartent de l’horizontale et de la verticale, la tension initiale statique devient dynamique; elle peut exprimer la force menaçante, le déséquilibre (voir “l’oblique”), l’expression de la masse en mouvement. Si les directions sont multiples, cela évoque le désordre. Au contraire, les carrés et rectangles réguliers composant un damier ou un carrelage, créent une impression de terrain neutre où les tensions s’équilibres (par ex.: échiquier). C'est le symbole de la terre par opposition au ciel. Il est symbole de stabilité, de quelque chose qui repose bien." |

||

|

|

|

|

||

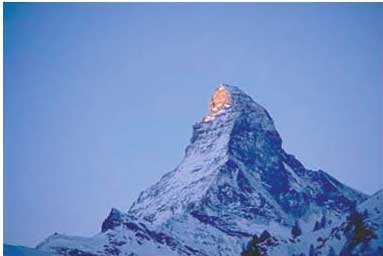

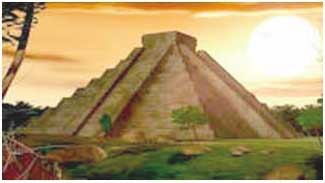

Le TRIANGLE Le triangle équilatéral. La structure portante du triangle équilatéral est donnée par 3 lignes qui, partant des sommets, se croisent en un point central et divisent par le milieu les côtés opposés; sur ces trois lignes reposent tous les triangles possibles de la structure modulaire. Le triangle peut donner naissance par la subdivision des côtés et le parallélisme de lignes intérieures ou même prolongées, à toute une série de nouveaux triangles diversement disposés. idées directrices : Symbole millénaire de l’humanité, le triangle avec ses obliques, est l’expression même de la force, donc, souvent, image de la divinité: trinité, étoile de David (composée de 2 triangles). Les pyramides égyptiennes et américaines, lieux de sacrifice ou contact direct avec l’au-delà, sans oublier les flèches de nos clochers, montrent l’importance de la forme triangulaire. Dans certains cas, cette forme exprime la protection : tentes, toits de maisons, montagnes, tympans des temples grecs. Selon leur forme, les triangles sont très fortement directionnels (flèches); ils renforcent, prolongent tout mouvement, audelà d’eux-mêmes, de la simple direction jusqu’au transcendantal. Cette description indique le rôle des triangles dans une composition. Cependant, il faut les manipuler avec précaution; du fait de leur signification intense, la composition peut devenir très agressive. Notion d'union et d'harmonie. Chez les hébreux, le triangle est symbole de perfection. |

||

|

|

|

|

|

|

L'ÉTOILE idée directrice : L’étoile est composée d’au moins 4 branches en forme de triangles, reliées entre elles. Elle donne une impression d’éclat, d’éblouissement. elle est source de lumière, et elle a toujours guidé l'homme. L 'étoile polaire qui indique le Nord donne ainsi l'axe de la galaxie, autour duquel tourne le firmament. C'est par rapport à elle que se définissent la position des étoiles, celle des navigateurs etc. |

||

|

|

|

Mise en page et composition Perceptions et représentations. Les contrastes : près/loin - haut/bas - grand/petit - clair/foncé - centré/décentré - groupé/ parsemé Liens : français - math. - CE - histoire de l’art Situation dans l’espace : Haut : Vers le ciel, élévation, spirituel, légèreté, conscient, divin Bas : Vers la terre, matériel, lourd, équilibre, subconscient, inconscient Gauche : Vers le lointain, l’origine, l’inconnu, mère, passé, néant Droite : Vers la maison, ténèbres, but, fin, avenir, mort. Parallèle au champ de la vision : horizontale, verticale, oblique En profondeur par la perspective : en coulisse, oblique, en plongée, en contreplonée Ces dispositions peuvent être composées en : triangle, rectangle, carré, rayonnants, convergents, spirale, multiple, etc. |

||

Composition en haut |

Composition en bas |

|

Composition à gauche |

Composition à gauche |

|

Composition à droite |

Composition à droite |

|

Composition en grand (zoomage) |

Composition centrée (éloignement du sujet) |

|

|

||

|

||

|

||

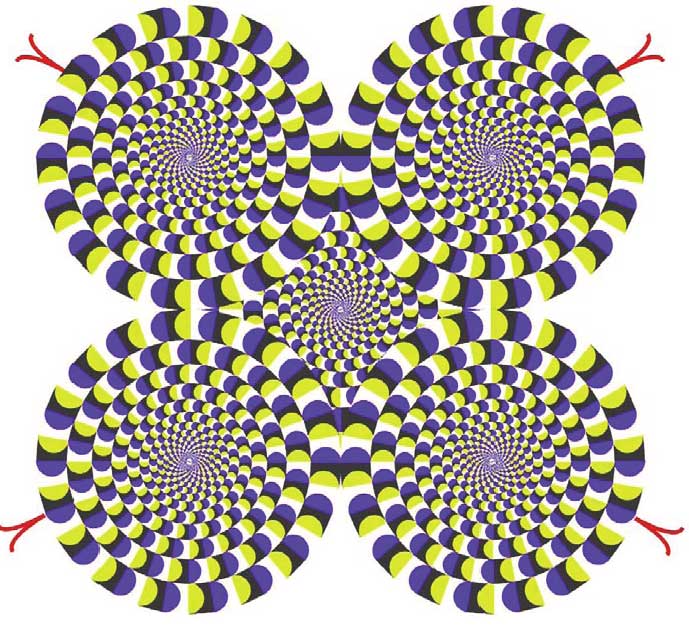

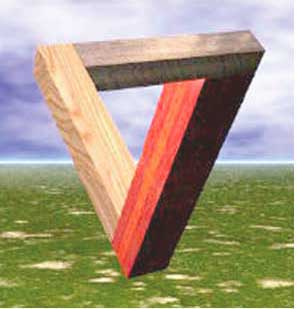

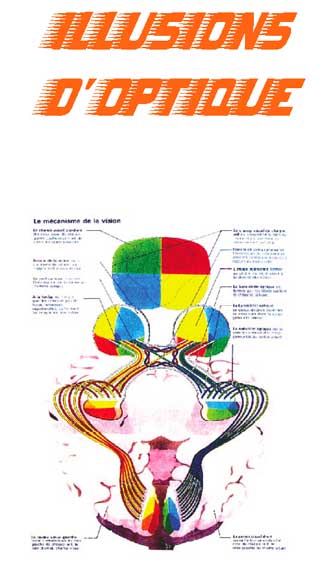

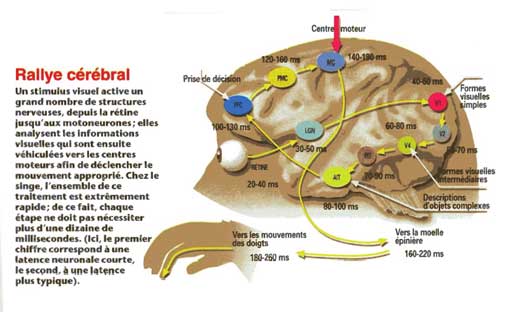

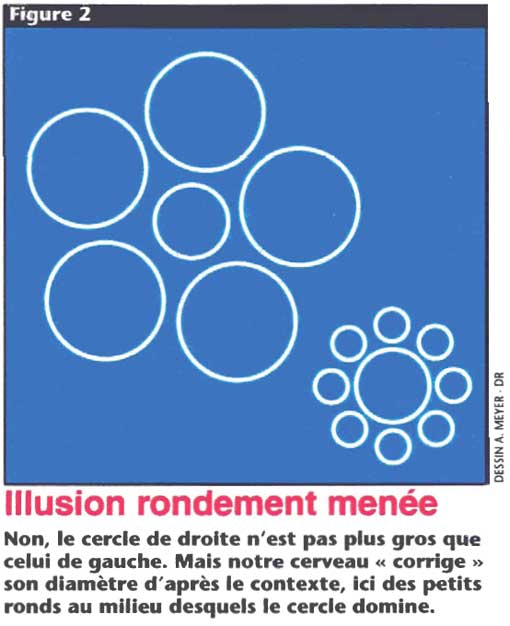

Vision du relief quand on regarde un objet, il se forme une image sur chaque rétine. De ces 2 images, le cerveau donne une seule image droite en relief. Cette représentation est le résultat d'une éducation qui se fait dans les premiers mois de la vie par synthèse des sensations tactiles, auditives et visuelles. Avec la perception maculaire simultanée et la fusion sensorielle, la vision du relief parachève les 3 constituants principaux de la vision binoculaire, fonction n'existant que chez les primates. Lecture l'oeil se fixe 1/5 à 1/3 de seconde avant de se fixer sur un prochain arrêt ; il ne lit rien pendant le temps du mouvement entre 2 points de fixation. Principes d'optique Les rayons lumineux doivent d'abord traverser les milieux transparents de l'oeil, essentiellement la cornée et le cristallin, qui sont l'équivalent d'une lentille convergente permettant la formation de l'image d'un objet sur la rétine. Pour les objets proches, une mise au point est réalisée grâce au cristallin. Selon les principes de l'optique classique, l'image d'un point situé au-dessus de la ligne de visée vient se former en un endroit situé au-dessous du centre de la rétine, et inversement pour un point situé plus bas que la ligne de visée. L'image d'un point situé sur le côté droit d'un oeil vient se former dans la partie gauche de la rétine, et inversement pour un point situé à gauche. Les objets donnent donc une image inversée à l'intérieur de l'oeil. La partie de l'espace qu'un oeil peut voir en restant immobile est son champ visuel. L'étendue du champ visuel binoculaire (des deux yeux ensemble) est un des critères de performance de la vision. L'estimation de la taille d'un objet et de la distance à laquelle il est placé résulte tout d'abord d'un phénomène optique simple. En effet, si un objet est plus grand qu'un autre, la taille de son image sur la rétine est plus grande. Si la distance se réduit entre l'objet et l'observateur, la taille de l'image grandit. Une augmentation de la taille de l'image rétinienne est donc, en général, interprétée par le cerveau comme un rapprochement de l'objet. Toutefois, un résultat comparable peut être obtenu avec des jumelles sans modification de distance, ou encore avec un objet lointain plus grand que ceux de sa catégorie qui sont dans la mémoire de l'observateur. Un processus cognitif (intellectuel) complexe est donc mis en oeuvre pour l'interprétation correcte des informations. |

||

|

||

|

||

|

||

Non, les cercles ne bougent pas..... |

||

Vieille femme de profil ou jeune femme de trois quarts dos ? |

||

Dali a peint à gauche le buste de Voltaire ou 3 hommes dans un porche ? |

||

Escher s'amusait à déformer les perspectives....les escaliers descendent ou montent tout le temps |

||

Les stéréogrammes... une gymnastique du cerveau....voir en trois dimensions.... |

||